Медальон «Сталинград» (из фондов Орловского Музея Изобразительных Искусств)

Медальон «Сталинград» (из фондов Орловского Музея Изобразительных Искусств)

На недавно завершившейся в залах нашего музея выставке «Память о войне», среди немногих произведений декоративно-прикладного искусства экспонировался фарфоровый медальон «Сталинград», созданный в 1949 г. художником Андреем Аркадьевичем Пупаревым (1880, Орел-1962, Москва) (о творчестве которого будет рассказано во II части виртуальной выставки).

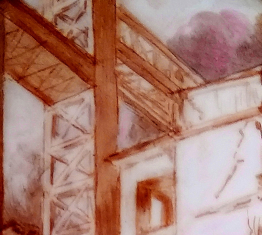

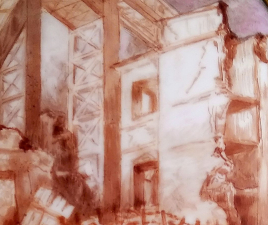

Медальон имеет овальную форму; по размеру его можно условно сопоставить с 6-дюймовым смартфоном.  По покрывающему немного выпуклую белую поверхность блестящему слою прозрачной глазури мягкими мазками нанесена чуть матовая, слегка эскизная, почти монохромная роспись в тоне сепии. В ее теплую цветовую гамму введены легкие холодноватые фиолетово-сиреневатые оттенки, отмечающие детали на дальнем плане. Поля медальона обрамляет гладкая узкая желтоватая металлическая рамка.

По покрывающему немного выпуклую белую поверхность блестящему слою прозрачной глазури мягкими мазками нанесена чуть матовая, слегка эскизная, почти монохромная роспись в тоне сепии. В ее теплую цветовую гамму введены легкие холодноватые фиолетово-сиреневатые оттенки, отмечающие детали на дальнем плане. Поля медальона обрамляет гладкая узкая желтоватая металлическая рамка.

Художник запечатлел маленький эпизод, одно лишь мгновение многомесячной Сталинградской битвы (17.07.1942–2.02.1943), ставшей самым ужасающе кровопролитным и драматичным из всех сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Он отражает многие реалии тех незабываемых героических дней.

А.А.Пупарев (1880-1962). Медальон «Сталинград» 1949 г. Фарфор, надглазурная полихромная роспись, металл. Ø-14,7 см.

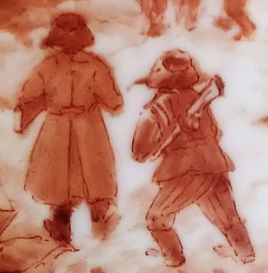

На открытом заснеженном пространстве, перед развороченным от взрывов корпусом многоэтажного промышленного сооружения с многоуровневыми металлическими конструкциями транспортных галерей изображены со спины несколько советских воинов, устремившихся к движущемуся со стороны руин танку. Двое из них, ближних к переднему плану, вооруженные автоматами, выбежали из траншеи, ведущей к блиндажу.

На открытом заснеженном пространстве, перед развороченным от взрывов корпусом многоэтажного промышленного сооружения с многоуровневыми металлическими конструкциями транспортных галерей изображены со спины несколько советских воинов, устремившихся к движущемуся со стороны руин танку. Двое из них, ближних к переднему плану, вооруженные автоматами, выбежали из траншеи, ведущей к блиндажу.

Танк, скорее всего, является нашей «тридцатьчетверкой». Под дулом его пушки, лобовой части корпуса можно рассмотреть короткий ствол пулемета, а над башней с двумя откинутыми крышками люков заметить танкиста, стоящего на командирском месте. Возможно, этот танк возвратился с боевого задания или прорвался к нашим частям сквозь захваченную фашистами часть городской территории. Небо вдали, за развалинами, затянуто высоко поднимающимися вверх темными клубами дыма от пылающих пожарищ.

Танк, скорее всего, является нашей «тридцатьчетверкой». Под дулом его пушки, лобовой части корпуса можно рассмотреть короткий ствол пулемета, а над башней с двумя откинутыми крышками люков заметить танкиста, стоящего на командирском месте. Возможно, этот танк возвратился с боевого задания или прорвался к нашим частям сквозь захваченную фашистами часть городской территории. Небо вдали, за развалинами, затянуто высоко поднимающимися вверх темными клубами дыма от пылающих пожарищ.

Сталинград был крайне необходим Гитлеру. В этом крупном индустриальном центре на перепрофилированных для нужд фронта заводах производились танки и пушки, строились бронепоезда, собирались корпуса самолетов, минометы и гранаты, осуществлялся ремонт военной техники. Овладев городом, фюрер намеревался отрезать от центра юг нашей страны. Выход к Волге, по которой и вдоль которой проходили основные транспортные маршруты со стратегически важными грузами, открыл бы захватчикам доступ к нефтеносным районам Каспия и Кавказа, плодородным землями Дона, Кубани и Нижней Волги. Это могло дать гитлеровской армии неоспоримое преимущество, обеспечив ей победу.

23 августа 1942 г. началась, пожалуй, самая чудовищная по своим последствиям массированная, страшная в мировой истории, воздушная бомбардировка Сталинграда, продолжавшаяся несколько дней. Город был охвачен пылающим огнем. Варварски, уничтожались жилые кварталы, бесчеловечно истреблялось мирное население: женщины, дети, старики. Промышленные объекты фашисты планировали оставить себе, используя по назначению. Центральные районы города превратились в огромный пустырь с остовами и обломками зданий.

Вермахт рассчитывал быстро захватить город. Сохранился подготовленный к 16 сентября 1942 г. экземпляр бельгийской газеты «La Legia», на первой странице которой помещена новость о победоносном взятии Сталинграда германскими войсками. Тираж по известным причинам пришлось отменить.

Вермахт рассчитывал быстро захватить город. Сохранился подготовленный к 16 сентября 1942 г. экземпляр бельгийской газеты «La Legia», на первой странице которой помещена новость о победоносном взятии Сталинграда германскими войсками. Тираж по известным причинам пришлось отменить.

Сталинград не сдавался, фашистам не могли сломить его. Заводы и фабрики продолжали работать. На Тракторном заводе выпускались и ремонтировались легендарные танки Т-34, которые потом стали именовать «супероружием Красной Армии» и «танками Победы». Они принимали самое активное участие в сражениях по всей линии фронта, прямо из цехов отправляясь в бой. Пытаясь штурмовать Тракторный завод, немцы понесли больший урон, чем при взятии всей Франции.

Ежедневно в Сталинграде погибало около 6 000 советских солдат. А танковые экипажи из-за потерь личного состава обновлялись примерно раз в три дня. Люди даже не успевали познакомиться друг с другом. Подчас противники находились столь близко, что буквально слышали дыхание друг друга. Один немецкий солдат писал своим родным: «Сталинград – это ад на земле. Мы атакуем ежедневно. Если нам удастся утром занять 20 метров, вечером русские отбрасывают нас обратно».

Ежедневно в Сталинграде погибало около 6 000 советских солдат. А танковые экипажи из-за потерь личного состава обновлялись примерно раз в три дня. Люди даже не успевали познакомиться друг с другом. Подчас противники находились столь близко, что буквально слышали дыхание друг друга. Один немецкий солдат писал своим родным: «Сталинград – это ад на земле. Мы атакуем ежедневно. Если нам удастся утром занять 20 метров, вечером русские отбрасывают нас обратно».

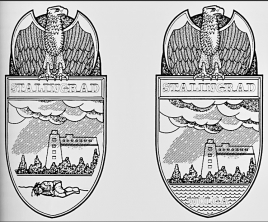

Ожесточенная борьба развернулась за овладение наиболее высоким городским сооружением - зданием элеватора. Он представлял огромный стратегический интерес для противоборствующих сторон и несколько раз она переходил от одних к другим. Этот объект являлся настолько знаковым для германского командования, что был разработан проект почетной нарукавной нашивки с его изображением. Ею предполагалось отмечать участвовавших в Сталинградской битве немецких солдат, после ожидаемого ими ее победоносного завершения, Вид на элеватор на подготовленных эскизах был представлен в ракурсе с противоположного берега Волги, оставшегося для фашистских захватчиков недосягаемым. Предположительно, что на фарфоровом медальоне, с долей художественной условности, художник представил часть сооружений элеватора.

Ожесточенная борьба развернулась за овладение наиболее высоким городским сооружением - зданием элеватора. Он представлял огромный стратегический интерес для противоборствующих сторон и несколько раз она переходил от одних к другим. Этот объект являлся настолько знаковым для германского командования, что был разработан проект почетной нарукавной нашивки с его изображением. Ею предполагалось отмечать участвовавших в Сталинградской битве немецких солдат, после ожидаемого ими ее победоносного завершения, Вид на элеватор на подготовленных эскизах был представлен в ракурсе с противоположного берега Волги, оставшегося для фашистских захватчиков недосягаемым. Предположительно, что на фарфоровом медальоне, с долей художественной условности, художник представил часть сооружений элеватора.

В конце 1942 – начале 1943 г. зима в Сталинграде была очень суровая, с 20-30° морозами. Гражданское население, особенно лишившееся крова, очень страдало и ютилось в уцелевших ледяных подвалах и вырытых в земле ямах. Военные укрывались от вражеских снарядов в блиндажах. Справа, на ближнем плане медальона, - блиндаж с потолочным настилом из трех слоев бревен. Подобный блиндаж поэтически воспет, правда, как «землянка… в три наката», в одной из лучших советских песен о войне. Однако в действительности землянки менее заглубляли в землю и прикрывали насыпью в виде холмика. А блиндаж входил в систему траншей, сверху был вровень с окружающей местностью и именно он имеет потолочный настил «накатник» в виде трех слоев бревен.

В конце 1942 – начале 1943 г. зима в Сталинграде была очень суровая, с 20-30° морозами. Гражданское население, особенно лишившееся крова, очень страдало и ютилось в уцелевших ледяных подвалах и вырытых в земле ямах. Военные укрывались от вражеских снарядов в блиндажах. Справа, на ближнем плане медальона, - блиндаж с потолочным настилом из трех слоев бревен. Подобный блиндаж поэтически воспет, правда, как «землянка… в три наката», в одной из лучших советских песен о войне. Однако в действительности землянки менее заглубляли в землю и прикрывали насыпью в виде холмика. А блиндаж входил в систему траншей, сверху был вровень с окружающей местностью и именно он имеет потолочный настил «накатник» в виде трех слоев бревен.

Немного возвышающаяся над снежным покровом г-образная труба указывает на то, что блиндаж обогревается с помощью печки-буржуйки, которая на фронте была ценнейшим спасительным сокровищем. Чтобы противник не смог засечь дым, топили ее только по ночам. Множество буржуек было сотворено руками самих бойцов из разнообразных материалов: железных бочек и молочных бидонов, металлических листов и кирпичей. А трубы для них собирались из скрепленных с помощью проволоки банок от консервов.

Немного возвышающаяся над снежным покровом г-образная труба указывает на то, что блиндаж обогревается с помощью печки-буржуйки, которая на фронте была ценнейшим спасительным сокровищем. Чтобы противник не смог засечь дым, топили ее только по ночам. Множество буржуек было сотворено руками самих бойцов из разнообразных материалов: железных бочек и молочных бидонов, металлических листов и кирпичей. А трубы для них собирались из скрепленных с помощью проволоки банок от консервов.

Зимним обмундированием нашим бойцам служили стеганые ватные куртки и штаны, суконные шинели, шапки-ушанки, а из обуви – те же сапоги и валенки. Немецким солдатам теплой формы не хватало, они отчаянно мерзли.И население Сталинграда, и его защитники, и враги испытывали недостаток продовольствия. В найденном немецком дневнике есть запись от 6 декабря 1942 г.: «Погода становится всё хуже. Одежда замерзает на теле. Три дня не ели, не спали…». А вот запись в другом дневнике германского офицера за 28 декабря того же года: «Лошадей уже всех съели. Я готов съесть кошку, говорят, у нее мясо очень вкусное. Солдаты стали похожи на мертвецов или на обезумевших людей, ищущих что-нибудь сунуть в рот. Они уже не прячутся от снарядов русских, нет сил ходить, сгибаться и прятаться, будь проклята эта война!».

24 января 1943 г. Гитлер телеграфирует на Сталинградский фронт: «Запрещаю капитуляцию! Армия должна удерживать свои позиции до последнего человека и до последнего патрона!». Но его приказ не способен оказать ни малейшего воздействия. Захват и ликвидация города провалились, фашисты были обречены.

2 февраля 1943 г. в Сталинграде последние немецкие солдаты сложили оружие. В плен взяли 91 000 человек, в том числе более 2 500 офицеров и 24 генерала. Командующий 6-й армией генерал танковых войск Фридрих Паулюс сдался в плен со своим штабом еще раньше. По иронии судьбы за день до этого Гитлер присвоил ему звание фельдмаршала.

200 неимоверно трудных, невероятных по проявленному советскими людьми мужеству и героизму дней и ночей Сталинградской битвы завершились разгромом вражеских войск. Зигфрид Вестфаль, генерал-лейтенант гитлеровской армии, писал: «Поражение под Сталинградом повергло в ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю историю Германии не было случая столь страшной гибели такого количества войск».

С советской и германской стороны здесь погибло примерно 2 000 000 человек, больше, чем на всех вместе взятых остальных фронтах войны с Германией. За время боев на город немцы сбросили с воздуха, выпустили из орудий и минометов около 3 000 000 бомб, мин и снарядов; примерно по 100 на один метр.

После завершения битвы казалось, что Сталинград невозможно восстановить. Из 500 000 его жителей уцелело только 32 000. Но через два десятилетия город полностью залечил нанесенные войной раны и был заново отстроен. Имя его со временем изменилось. Но грозное и торжественное слово «Сталинград», облетевшее в годы Второй мировой войны весь земной шар, и сейчас памятно многим, продолжая оставаться синонимом триумфальной победы или полного поражения.

Величайшее сражение в Сталинграде определило исход всей войны и дальнейшее течение мировой истории. И, возвращаясь к медальону «Сталинград» с маленькими динамичными фигурками защитников непокоренного города, задумаемся, что ценой жизни тысяч и тысяч таких простых безвестных героев, беззаветно отдававших ее за Родину, не знавших инфернального: «никто никому ничего не должен», была достигнута наша Победа и мир.

Величайшее сражение в Сталинграде определило исход всей войны и дальнейшее течение мировой истории. И, возвращаясь к медальону «Сталинград» с маленькими динамичными фигурками защитников непокоренного города, задумаемся, что ценой жизни тысяч и тысяч таких простых безвестных героев, беззаветно отдававших ее за Родину, не знавших инфернального: «никто никому ничего не должен», была достигнута наша Победа и мир.

.jpg)

.jpg)

.jpg)