«Дмитрий Самозванец на портрете-парсуне из фондов ОМИИ»

- Информация о материале

Виртуальная выставка из цикла «Облики эпохи»

«Дмитрий Самозванец на портрете-парсуне из фондов ОМИИ»

Ко Дню народного единства

Важна была не личность самозванца,

а роль, им сыгранная, и исторические условия,

которые сообщили самозванческой интриге

страшную разрушительную силу.

В. Ключевский.

В 1957 году в Орловскую картинную галерею из краеведческого музея поступило полотно, имеющее отношения к одному из сложнейших периодов в истории России. До 1919 года оно входило в коллекцию А.Б. Куракина. Маслом на холсте, на багряно-темном фоне изображен Лжедмитрий I.

Это имя носил Юрий Богданович Отрепьев, в монашестве Григорий, бежавший из Чудова монастыря, «сын боярский» из Галицкого уезда (одна из пяти земель Русского воеводства в составе Речи Посполитой в 1434 - 1772 гг.). В юности Отрепьев служил при Михаиле Романове.

Портрет Лжедмитрия I. Речь Посполитая (Польша).

Первая треть XVII в. Холст, масло.

113х113 см. ГИМ: https://nav.shm.ru/exhibits/691/

Картина «Святая Екатерина Александрийская» из фондов Орловского музея изобразительных искусств на выставке в Москве.

- Информация о материале

Картина «Святая Екатерина Александрийская» из фондов Орловского музея изобразительных искусств на выставке в Москве.

Картина «Святая Екатерина Александрийская» из фондов Орловского музея изобразительных искусств на выставке в Москве.

В зале зарубежной живописи XVII - ХIХ веков постоянной экспозиции Орловского музея изобразительных искусств уже в течение нескольких недель посетители замечают пустую красивую восьмиугольную раму и отсутствие в ней картины «Святая Екатерина Александрийская», написанной в 1630-1640 годы неизвестным флорентийским художником круга Якопо Виньяли. Информационный листочек сообщает, что картина принимает участие в выставочном проекте.

Добрые открытки В.И. Зарубина (1925-1996)

- Информация о материале

Добрые открытки В.И. Зарубина (1925-1996)

25 сентября в Орловском музее изобразительных искусств для группы из Комплексного центра социального обслуживания населения Железнодорожного района города Орла состоялась встреча с известным орловским краеведом и писателем Александром Михайловичем Полынкиным. Его ценнейшие плодотворные многолетние исследования, включающие свыше пятидесяти книг и пятисот статей, посвящены истории и культуре Орловского края и, поскольку он является покровчанином, – преимущественно прошлому и настоящему Покровского района.

Встреча была посвящена талантливому, очень любимому детьми и взрослыми не только в советское время, но и в наши дни, художнику-мультипликатору, иллюстратору книг и создателю огромного числа поздравительных почтовых открыток – Владимиру Ивановичу Зарубину.

Виртуальная выставка. «И.П. Пожалостин. Графический портрет Дмитрия Александровича Ровинского (1824-1895) из фондов ОМИИ»

- Информация о материале

из цикла Облики эпохи

«И.П. Пожалостин. Графический портрет Дмитрия Александровича Ровинского (1824-1895) из фондов ОМИИ»

К 200-летию Д.А. Ровинского

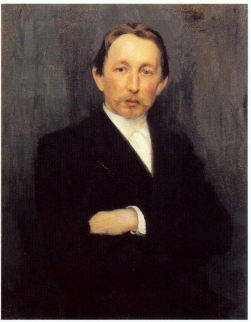

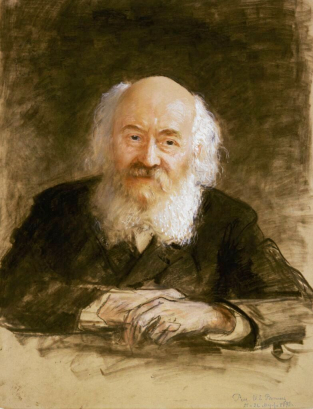

Репин Илья (1844-1930)

Портрет Д.А. Ровинского. 1892. Цветной карандаш. 57,5x72. ГТГ.

https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/11309

Иллюстрации к «Эпиграммам» А.С. Пушкина народного художника РСФСР Н.В. Кузьмина из фондов Орловского музея изобразительных искусств. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

- Информация о материале

Иллюстрации к «Эпиграммам» А.С. Пушкина

народного художника РСФСР Н.В. Кузьмина из фондов Орловского музея изобразительных искусств.

К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

«Какое великое счастье, что у России есть Пушкин! Всю нашу жизнь он сияет над нами, как незаходящее солнце. Он входит в память каждого из нас с детства», - писал Н.В. Кузьмин в своей книге «Штрих и слово».

Любовь к Пушкину определила судьбу народного художника РСФСР Н.В. Кузьмина (1890-1987), став на всю жизнь источником его вдохновения. В течение жизни он несколько раз обращался к творчеству поэта. Несколько лет длилась работа художника над иллюстрациями к «Эпиграммам» А.С. Пушкина. В начале 1971 года Н.В. Кузьмин, задумав собрать эпиграммы А.С. Пушкина в одной книжке, обратился за помощью к Татьяне Григорьевне Цявловской. Она была талантливейшим пушкинистом, тонким знатоком рукописей и рисунков великого поэта. В результате многолетней работы над исследованием рисунков поэта в 1970 году вышла ее книга «Рисунки Пушкина». Она помогла художнику советом, каким образом лучше дополнить это издание. Т.Г. Цявловская в переписке напомнила художнику о планах самого поэта опубликовать сборник эпиграмм в одной книге. Существует сведение, сообщенное приятелем Пушкина С. А. Соболевским, что стихотворение «О муза пламенной сатиры!..» поэт рассматривал как введение в свой сборник эпиграмм, который, однако, не был им осуществлен.

Виртуальная выставка ”Царь Иван Грозный и Василиса Мелентьева”: полотно из фондов ОМИИ. Из цикла «История в прекрасном»

- Информация о материале

Виртуальное мероприятие

Из цикла «История в прекрасном»

”Царь Иван Грозный и Василиса Мелентьева”:

полотно из фондов ОМИИ.

К 140-летию памяти исторического живописца, академика

Г. С. Седова (1836–1884)

В фондах музея хранится копия хранящейся в Русском музее картины академика Императорской академии художеств, исторического живописца, Григория Семеновича Седова, прожившего недолгую, но яркую, наполненную творчеством жизнь. На холсте значительного размера (132 х 170 см) маслом изображен Иван Грозный перед спящей Василисой Мелентьевой. Процарапанная справа внизу авторская подпись трудно различима и вызывает сомнения, в то же время, в нижнем левом углу ясно читается так же процарапанная дарственная надпись: «На память К.А. Коровину. III/3 1880 года». Работа входила в коллекцию Великого князя Михаила Александровича Романова, Почетного гражданина г. Орла и поступила в собрание в 1957 г. из Орловского краеведческого музея. Исполненное на высоком художественном уровне произведение, безусловно, требует реставрации.

Виртуальная выставка. «Иллюстрации советских графиков к произведениям А.С. Пушкина из фондов ОМИИ». К 225-летию со дня рождения поэта.

- Информация о материале

6 июня 2024 года исполнилняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837), великого поэта и писателя, родоначальника современного русского литературного языка, чьё имя знакомо каждому в нашей стране и за её пределами. Это знаковая дата для русской литературы и культуры. Неслучайно этот день приурочен к Международному дню русского языка.

Произведения Александра Сергеевича Пушкина вдохновляли многих художников.

В фондах нашего музея собрана коллекция иллюстраций к произведениям поэта, созданных в разное время известными советскими графиками.

Из цикла «Нетленная поэзия во взоре» «Поэтический диалог со святителем: с обращением к собранию ОМИИ» К 225-летию А.С. Пушкина (1799 – 1837)

- Информация о материале

Из цикла «Нетленная поэзия во взоре»

«Поэтический диалог со святителем: с обращением к собранию ОМИИ»

К 225-летию А.С. Пушкина (1799 – 1837)

В один из самых сложных моментов жизни А.С. Пушкина его неожиданным собеседником и наставником стал влиятельный митрополит (с 1826 г.) Московский и Коломенский Филарет (Дроздов) (1782–1867), выбравший для диалога с великим русским поэтом стихотворный стиль.

На имеющейся в ОМИИ копии прижизненного портрета митрополит Филарет еще молод, его лицо озарено умной улыбкой, кожаный фолиант и четки в руках говорят об учености и молитвенном усердии святителя, белый клобук которого украшает высочайше жалованный бриллиантовый крест.

«Лето на даче» двух картин Пахомова Алексея Федоровича, Народного художника СССР (1900 – 1973 г. г.) (из фондов ОМИИ)

- Информация о материале

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ»

(БУКОО «ОМИИ»)

Обособленное подразделение

«Картинная галерея А.И. Курнакова»

Булохов И.Н.

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

«Лето на даче» двух картин Пахомова Алексея Федоровича, Народного художника СССР (1900 – 1973 г. г.)

(из фондов ОМИИ)

Виртуальная выставка «Древняя керамика Дагестана» Балхарские кувшины и вазы из фондов ОМИИ.

- Информация о материале

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ»

(БУКОО «ОМИИ»)

обособленное подразделение

«Мемориальная мастерская Народного художника СССР А.И. Курнакова»

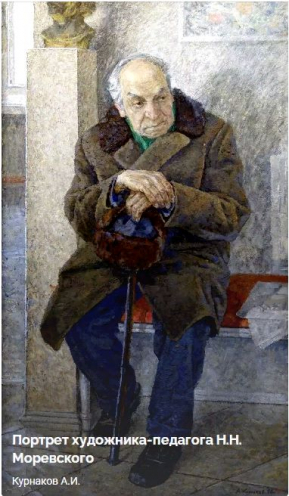

Виртуальная выставка одной картины «Портрет художника-педагога Н.Н. Моревского» 158х94 холст на ДВП (оргалите), темпера, 1976 г.

- Информация о материале

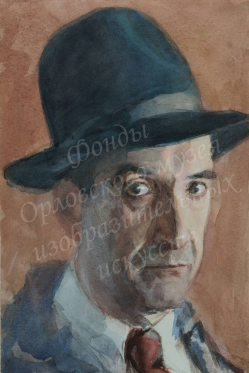

Андрей Ильич Курнаков – известный художник – портретист. Много и интересно он пишет портреты современников. Среди них портреты своих учителей. В картинной галерее А.И. Курнакова находится «Портрет художника-педагога Н.Н. Моревского»

Андрей Ильич Курнаков – известный художник – портретист. Много и интересно он пишет портреты современников. Среди них портреты своих учителей. В картинной галерее А.И. Курнакова находится «Портрет художника-педагога Н.Н. Моревского»

158х94 холст на ДВП (оргалите), темпера, 1976г.

Известный орловский художник и педагог, Николай Николаевич Моревский родился 25 января 1891 г. в с. Архангельское Оренбургской губернии, был участником Первой Мировой войны.

Первым учителем рисования Николая Моревского был местный иконописец. До 1923 г. он учился в Оренбургском художественном училище, в 1926-м окончил Высший художественно-технический институт в Ленинграде (ВХУТЕИН). Одним из учителей Николая Моревского был выдающийся советский график, живописец-пейзажист и педагог Аркадий Александрович Рылов (1870-1939).

Виртуальная публикация «Орловские «Кони» Народного художника РФ А.Н. Бурганова». Часть III.

- Информация о материале

Виртуальная публикация

«Орловские «Кони» Народного художника РФ А.Н. Бурганова». Часть III.

Еще одним источником информации о появлении в Детском парке в Орле скульптурной композиции Народного художника РФ Александра Николаевича Бурганова «Кони» является местная пресса 1960-х годов.

ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ К юбилею художника-графика, педагога, Ларисы Васильевны Потаповой (род. 1944)

- Информация о материале

2 марта 2024 г. исполняется 80 лет со дня рождения орловской художницы Ларисы Васильевны Потаповой. Целые поколения выпускников Орловского художественного училища, преподаванию в котором она посвятила 42 года жизни, вошли в профессию, руководимые ее опытом и заботой.

Фонды Орловского музея изобразительных искусств хранят 16 графических работ Л.В. Потаповой периода ее творческого расцвета.

Иллюстрации Е.Ю.Васнецовой к сказам П.П.Бажова (1879-1950) в фондах ОМИИ. К 145-летию со дня рождения писателя.

- Информация о материале

В январе 2024 года исполнилось 145 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950), известного уральского писателя. В этом же году исполняется 85 лет первому печатному изданию его сказов под названием «Малахитовая шкатулка».

Павел Петрович собрал множество преданий и легенд, существующих на Урале. В шестидесятый день рождения писателя, 27 января 1939 года, в Свердловске, вышла из печати книга: П.Бажов «Малахитовая шкатулка» - собрание сказов о Хозяйке Медной горы, о Великом Полозе и его дочерях Змеевках, о земляной кошке с огненными ушами, о лесном козле Серебряное копытце, о рудокопах и старателях, мастерах-камнерезах и гранильщиках. Очень скоро все эти истории стали известны, без преувеличения, миллионам читателей. Сказы Павла Петровича Бажова - одно из ярких литературных явлений ХХ века. Они вошли в золотой фонд русской литературы, стали символом горнозаводского Урала — его величия, мощи и красоты. Народные мотивы и яркое художественное воображение писателя, важные детали быта и удивительный поэтический язык покорили не одно поколение читателей, как детей, так и взрослых. В разные годы на основе 59 сказов знаменитого уральского писателя создано более трех десятков художественных и мультипликационных фильмов, пьес, опер, балетов и симфонических поэм. Многие известные художники иллюстрировали сказы «Малахитовой шкатулки».

Подсвечники и канделябры из собрания омии. Часть I

- Информация о материале

Канделябр для семи свечей. 1-я треть XIX в. Бронза, литье. 81,5х23,5 см (П-45)

Постоянную экспозицию Орловского музея изобразительных искусств украшает переданный на хранение из Краеведческого музея в 1957 году светильник первой трети XIX века. Строгий «мужской» образ экспоната таит занимательные символы.

Орловские «Кони» Народного художника РФ А.Н. Бурганова. Часть II.

- Информация о материале

В преддверии выставки «Александр Бурганов. Скульптура. Графика» (развернутой в залах нашего музея с 14 июля по 11 сентября 2022 г.), хотелось внимательнее познакомиться с творчеством автора, чьи произведения на ней будут представлены. Для этого потребовалось обратиться и к электронной базе данных Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации, содержащей обширные, постоянно обновляющиеся сведения о предметах всех государственных музеев нашей страны.

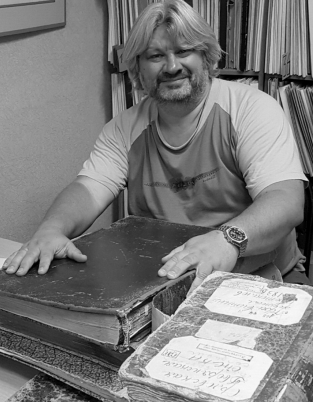

Дар Научной библиотеке музея

- Информация о материале

Фонды научной библиотеки Орловского музея изобразительных искусств пополнились уникальными изданиями. Это четыре книги, вышедшие ограниченным тиражом в орловской полиграфической фирме «Картуш».

Они были подарены проживающим в Подмосковье Алексеем Олеговичем Беловым-Скарятиным, – потомком одного из самых известных в Орловском крае, старинного дворянского рода Скарятиных, большой пастельный портрет представительницы которого, – Марии Михайловны Скарятиной, урожденной княжны Лобановой-Ростовской (1851-1921), находится в постоянной экспозиции нашего музея.

Они были подарены проживающим в Подмосковье Алексеем Олеговичем Беловым-Скарятиным, – потомком одного из самых известных в Орловском крае, старинного дворянского рода Скарятиных, большой пастельный портрет представительницы которого, – Марии Михайловны Скарятиной, урожденной княжны Лобановой-Ростовской (1851-1921), находится в постоянной экспозиции нашего музея.

Цветы на фарфоре. Россия. Часть IV

- Информация о материале

В России способ изготовления фарфора был открыт совершенно самостоятельно молодым талантливым ученым, горным инженером Дмитрием Ивановичем Виноградовым (1720-1758), разработавшим рецептуру фарфоровой массы, глазури и красок, наладившим производство фарфора и, первым в Европе, написавшим теоретический труд по производству этого благородного керамического материала.

В России способ изготовления фарфора был открыт совершенно самостоятельно молодым талантливым ученым, горным инженером Дмитрием Ивановичем Виноградовым (1720-1758), разработавшим рецептуру фарфоровой массы, глазури и красок, наладившим производство фарфора и, первым в Европе, написавшим теоретический труд по производству этого благородного керамического материала.

Этюд “Женщина в лиловом платке” из собрания ОМИИ

- Информация о материале

к 175-летию В.И. Сурикова (1848-1916)

В 2023 году исполнилось 175 лет со дня рождения выдающегося русского живописца, мастера масштабных исторических полотен, академика и действительного члена Императорской Академии художеств, Василия Ивановича Сурикова.

В 1958 году в коллекцию учрежденной годом ранее Орловской областной картинной галереи Орловский краеведческий музей передал недатированный этюд «Женщина в лиловом платке», находившийся прежде в собрании В.А. Воробьева. В верхнем правом углу авторская подпись «В. Суриковъ».

«Память в бронзе: скульптурный портрет из фондов ОМИИ»

- Информация о материале

Виртуальная выставка из цикла «Облики эпохи»

к 180-летию М.М. Антокольского и 155-летию Орловского железнодорожного узла

В 1980 г. из музея имени И.С. Тургенева в собрание поступил бронзовый скульптурный бюст, изображающий концессионера Самуила Соломоновича Полякова в мундире, с орденами и лентой через плечо. На срезе справа, вдоль верхней кромки, процарапано: М. Antokolsky(?).

Академик, профессор скульптуры Императорской Академии художеств, Марк Матвеевич Антокольский (1840–1902) стал крупнейшим русским скульптором второй половины XIX века, в творчестве которого активно развивались новые принципы жизненной, реалистической пластики. Современники признавали М.М. Антокольского величайшим скульптором второй половины XIX века, равным Родену. Главные черты творчества Антокольского-скульптора – этическая высота и патриотизм героев, выраженные в формах реализма.

Картина «И.И. Тургенев и Л.Н.Толстой», 1968, заслуженного художника РФ М.С.Хабленко (1928-2012).

- Информация о материале

Нынешний год ознаменован несколькими важными датами – 205-летием со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 195-летием Льва Николаевича Толстого, а также 95-летием заслуженного художника РСФСР Михаила Семеновича Хабленко.

В фондах Орловского музея изобразительных искусств хранится картина М.С.Хабленко «И.С.Тургенев и Л.Н.Толстой»,1968.

После окончания Всесоюзного государственного института кинематографии М.С. Хабленко был приглашен преподавать на художественно-графический факультет Орловского государственного педагогического института. Художник активно работает как живописец и график. Впервые к образу Тургенева Хабленко обращается в 1964 году. Он создает портрет И.С.Тургенева в технике цветной линогравюры, который входит в графическую серию «Писатели-орловцы». В год празднования 150-летия со дня рождения И.С.Тургенева художник вновь обращается к образу писателя и создает сюжетно-тематическую картину «И.С.Тургенев и Л.Н.Толстой».

История дара графических произведений Заслуженного художника РСФСР А.Г. Вагина (1923-2006) в коллекцию Орловского музея изобразительных искусств.

- Информация о материале

К 100-летию со дня рождения художника.

Отмечая юбилей заслуженного художника РСФСР Андрея Григорьевича Вагина (27.1.1923 – 21.08.2006), известного алтайского живописца, графика, книжного иллюстратора и пропагандиста изобразительного искусства, уместно приоткрыть не всем известные факты биографии художника, связавшие его личную жизнь, с Орловским краем. Именно они способствовали осуществлению его дарений в Орловскую картинную галерею (Орловский музей изобразительных искусств), которые были сделаны не случайно.

«Графическое узорочье» из цикла «Нетленная поэзия во взоре»

- Информация о материале

К 100-летию А. Г. Вагина (1923 - 2006)

Юбиляр 2023 года, алтайский живописец и график, ветеран Великой Отечественной войны, «певец целины», Заслуженный художник России, Андрей Григорьевич Вагин неоднократно выступал дарителем Орловского музея изобразительных искусств, благодаря чему в музейных фондах сформировалась богатая коллекция его графических произведений.

Юбиляр 2023 года, алтайский живописец и график, ветеран Великой Отечественной войны, «певец целины», Заслуженный художник России, Андрей Григорьевич Вагин неоднократно выступал дарителем Орловского музея изобразительных искусств, благодаря чему в музейных фондах сформировалась богатая коллекция его графических произведений.

120-летняя истории дома – мастерской Андрея Ильича Курнакова

- Информация о материале

Дорогие друзья, постоянные посетители нашего музея! Вы часто бываете в музее - мастерской Андрея Ильича Курнакова, знаете все залы и экспонаты. А сегодня мы хотим вам рассказать об истории самого дома, его обитателях. У нашего дома замечательный юбилей – 120 лет!

Земельный участок на высоком берегу Орлика с середины XIX века принадлежал купцам Бакиным Александру и Павлу Дмитриевичам. Павел Дмитриевич занимался коммерческой деятельностью. Он открыл в Орле большой магазин обуви и ковровых изделий. Дело пошло хорошо, обороты доходили до 50 тысяч в год.

Из цикла «Возрождая и спасая» (о реставрации литографии Н.И. Жерена «Вид дома, в коем помещено заведение искусственных минеральных вод в Москве» из собрания Орловского музея изобразительных искусств).

- Информация о материале

Часть VI.

Представляем последний лист из группы графических произведений нашей фондовой коллекции, отреставрированных в Москве во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. академика И.Э. Грабаря.

Об авторе этой работы – Николае Ивановиче Жерене (1810 - не ранее 1871), известно совсем немного. Он был сыном московского живописца и графика, академика Ивана (Жана) Михайловича Жерена (1778-1827), писавшего миниатюрные портреты на слоновой кости и пергаменте и батальные картины, посвященные событиям Отечественной войны 1812 г. и заграничным походам русской армии 1813-1814 гг.

«Портретные образы в произведениях М.Ф. Шемякина (1875-1944)» (из фондов ОМИИ)

- Информация о материале

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ»

(БУКОО «ОМИИ»)

Виртуальная выставка

«Портретные образы в произведениях М.Ф. Шемякина (1875-1944)» (из фондов ОМИИ)

Научный сотрудник

Фокина А.В.

Орел-2023

К 60-летию создания художественной керамики в Орле

- Информация о материале

Шесть десятилетий тому назад, в сентябре 1963 года, жители нашего города увидели на полках Центрального универмага (открывшегося годом ранее) первую художественную керамическую продукцию Комбината бытовых изделий и обслуживания населения.

Шесть десятилетий тому назад, в сентябре 1963 года, жители нашего города увидели на полках Центрального универмага (открывшегося годом ранее) первую художественную керамическую продукцию Комбината бытовых изделий и обслуживания населения.

Этому событию предшествовала инициатива директора Комбината – Григория Ивановича Никольского, по просьбе которого председатель Орловского областного исполнительного комитета Иван Петрович Свешников, направил в подмосковное Абрамцевское художественное училище телеграмму с просьбой прислать двух специалистов для организации производства современной художественной керамики из местных глин.

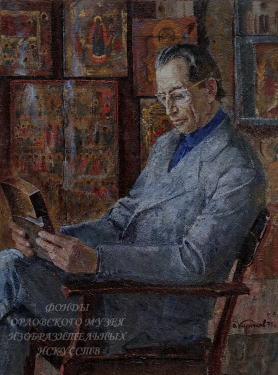

Виртуальная выставка одной картины: «Портрет искусствоведа, заслуженного деятеля искусств РСФСР Игоря Ароновича Круглого (1923-2013) 2023г.», посвященная юбилею 100(летие) И.А. Круглого.

- Информация о материале

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ»

(БУКОО «ОМИИ»)

Обособленное подразделение «Картинная галерея А.И. Курнакова»

Виртуальная выставка одной картины:

«Портрет искусствоведа, заслуженного деятеля искусств РСФСР

Игоря Ароновича Круглого (1923-2013)

2023г.»,

посвященная юбилею 100(летие) И.А. Круглого.

Подготовил: И.Н. Булохов

2023год

Виртуальная выставка Тема войны в творчестве А.И. Курнакова.

- Информация о материале

Виртуальная выставка

Тема войны в творчестве А.И. Курнакова.

Мы сегодня живём в очень сложное время. Нацисты вновь пытаются навязать нам свою волю, заставить жить по волчьим законам. И потому такие даты как

5 августа в жизни нашего города очень важны. Память, благодарная память – свойство неотъемлемое от понятия человек. Мы помним тех, кто ценой своей жизни подарил нам возможность жить в мирном городе, отстроил его после страшных разрушений.

Любовь к родному городу, своей стране – патриотизм, для нас не пустой звук. Настоящим патриотом был Народный художник СССР, ветеран Великой Отечественной войны Андрей Ильич Курнаков.

Тема войны в творчестве А.И. Курнакова – взгляд солдата «Для воевавших война никогда не кончается»

- Информация о материале

Тема войны в творчестве А.И. Курнакова – взгляд солдата

«Для воевавших война никогда не кончается».

Курцио Малапарте.

Мы сегодня живём в очень сложное время. Нацисты вновь пытаются навязать нам свою волю, заставить жить по волчьим законам. И потому такие даты как

5 августа в жизни нашего города очень важны. Память, благодарная память – свойство неотъемлемое от понятия человек. Мы помним тех, кто ценой своей жизни подарил нам возможность жить в мирном городе, отстроил его после страшных разрушений.

Любовь к родному городу, своей стране – патриотизм, для нас не пустой звук. Настоящим патриотом был Народный художник СССР, ветеран Великой Отечественной войны Андрей Ильич Курнаков. Прошедший войну от первого до последнего дня, Андрей Ильич свято хранил память о друзьях – однополчанах, не доживших до светлого дня победы. В обширном наследии художника А. И. Курнакова число сохранившихся работ военного времени не велико, не до того было. А вот послевоенная коллекция достаточно обширна и разнообразна. Давайте вместе рассмотрим некоторые из этих работ.

В одном из залов музея «Мемориальная мастерская» размещён небольшой по формату этюд «КП генерала Кустова А.Ф.» 1959 (холст на ДВП, масло) и не всегда привлекает к себе внимание.

Виртуальная выставка, посвященная орловскому художнику А.В. Кузнецову (из фондов ОМИИ)

- Информация о материале

"Мне интересен мир во всех его проявлениях, в поэтическом, прозаическом и банальном. Порой хочется показать значительность самого незначительного. Важно, чтобы зрителю было интересно увидеть обычные вещи, которые его окружают каждый день, другими глазами. Мои работы – своеобразные дневники внутренних ощущений жизни. В графике люблю работать в таких техниках как офорт, пастель, цветной карандаш. Предпочитаю экспрессивную фигуративную живопись с применением фактуры и рельефа" – Александр Кузнецов.

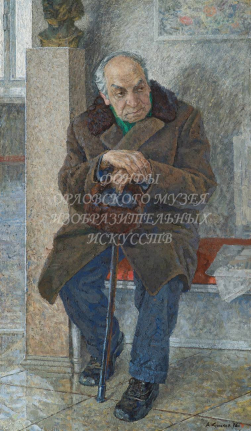

Виртуальная выставка одной картины: «А.И. Курнаков. Портрет искусствоведа, заслуженного деятеля искусств РСФСР Игоря Ароновича Круглого (1923-2013). 1976 г.», посвященная юбилею И.А. Круглого.

- Информация о материале

7 марта 2023 года Игорю Ароновичу Круглому, первому директору Орловской областной картинной галереи (с 1957 по 1964 год), исполнилось 100 лет со дня рождения.

7 марта 2023 года Игорю Ароновичу Круглому, первому директору Орловской областной картинной галереи (с 1957 по 1964 год), исполнилось 100 лет со дня рождения.

Художник, кандидат искусствоведения, член-корреспондент Российской Академии художеств, Заслуженный деятель искусств РСФСР» (1969 г.), доцент кафедры изобразительного искусства (с 1972 г.) и заведующий кафедрой истории искусства (1972-1986) художественно-графического факультета Орловского государственного педагогического института, краевед и публицист И.А. Круглый с 1963 по 1975 год возглавлял правление Орловской организации Союза художников РСФСР. До конца своих дней Игорь Аронович оставался активным человеком, полным творческих идей и новых проектов. Вся его жизнь была посвящена искусству и неразрывно связана с Орловской областью.

’’Старый Псков’’ из фондов ОМИИ

- Информация о материале

К 90-летию памяти Аполлинария Михайловича Васнецова (1856 – 1933)

Из цикла «По святой Руси»

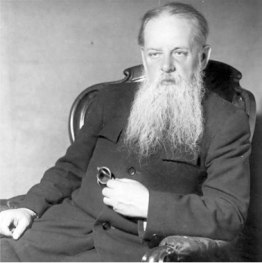

Н.Д. Кузнецов. Портрет Аполлинария Михайловича Васнецова. 1897. ГТГ. Фрагмент

Н.Д. Кузнецов. Портрет Аполлинария Михайловича Васнецова. 1897. ГТГ. Фрагмент

Судьба и творчество Апполинария Михайловича Васнецова исполнены глубоко национальными, русскими чертами, темами, красками и драматизмом, с их широким диапазоном и контрастами, – что составляло особую гармонию его цельной личности. Художник-историк Апполинарий Васнецов стал не менее самобытным явлением в российской культуре, чем его знаменитый брат, Виктор. Живописные и графические реконструкции старой Москвы, выполненные Аполлинарием Васнецовым с историко-культурной достоверностью, дополняют пейзажи патриархальных уголков Руси.

Семья Шарымовых в живописных произведениях Аркадия Александровича Пластова из фондов ОМИИ.

- Информация о материале

31 января исполнилось 130 лет со дня рождения Аркадия Александровича Пластова.

Аркадий Александрович Пластов (1893-1972) - Народный художник СССР, Лауреат Ленинской премии и Сталинской премии первой степени.

Творчество А.А. Пластова является одной из вершин искусства социалистического реализма. Его произведения вошли в историю как советского, так и мирового искусства. Пластова считают великим художником крестьянской России. Село Прислониха Ульяновской области, где он родился, жил и работал, стало источником его вдохновения. Портреты Пластова продолжают замечательные традиции русской живописи, в частности традиции крестьянских портретов, созданных И.Е.Репиным, В.И.Суриковым, В.А.Серовым. В образах прислонихинских крестьян художник показал замечательных людей, воспитанных в крепких моральных устоях русской деревенской жизни.

Виртуальная выставка «Ответственные за жизнь»

- Информация о материале

Произведение народного художника СССР А. И. Курнакова из фондов Орловского музея изобразительных искусств.

Андрей Ильич Курнаков всегда стремился запечатлеть своих близких, друзей и людей, с которыми сталкивался на жизненном пути. Он создал большое количество индивидуальных, парных и групповых портретов, используя технику масляной и темперной живописи.

Андрей Ильич Курнаков всегда стремился запечатлеть своих близких, друзей и людей, с которыми сталкивался на жизненном пути. Он создал большое количество индивидуальных, парных и групповых портретов, используя технику масляной и темперной живописи.

Иллюстрации к повести Шолом-Алейхема «Тевье-молочник» Горшмана Менделя Хаимовича (1902- 1972) из фондов Орловского музея изобразительных искусств.

- Информация о материале

6 ноября 2022 года исполнилось 120 лет со дня рождения известного советского графика Горшмана Менделя Хаимовича. В Орловском музее изобразительных искусств собрана коллекция из 103 графических произведений этого художника. В разное время они были переданы музею сыном Александром Горшманом. В коллекцию входят работы, созданные за период с 1933 по 1971 годы. Они разнообразны по жанрам и техникам: портреты, пейзажи, жанровые композиции выполненные акварелью, графическим карандашом, тушью и пером, а также книжные иллюстрации в технике литографии.

6 ноября 2022 года исполнилось 120 лет со дня рождения известного советского графика Горшмана Менделя Хаимовича. В Орловском музее изобразительных искусств собрана коллекция из 103 графических произведений этого художника. В разное время они были переданы музею сыном Александром Горшманом. В коллекцию входят работы, созданные за период с 1933 по 1971 годы. Они разнообразны по жанрам и техникам: портреты, пейзажи, жанровые композиции выполненные акварелью, графическим карандашом, тушью и пером, а также книжные иллюстрации в технике литографии.

Икона святой Варвары из фондов ОМИИ

- Информация о материале

Виртуальная выставка «Икона святой Варвары из фондов ОМИИ» приурочена ко дню памяти почитаемой всеми христианами святой, 4 (17) декабря. Образ это святой, написанный в середине XIX века, тесно связан с драматичной судьбой известной орловской семьи.

В 1988 году Орловский музей изобразительных искусств получил икону святой великомученицы Варвары в дар от искусствоведа Екатерины Андреевны Удальцовой-Древиной, внучки известной художницы-авангардистки Надежды Андреевны Удальцовой, уроженки г. Орла. Надежда родилась в семье орловского жандармского полковника Андрея Тимофеевича Прудковского (1854 – 1918). В семье было четыре дочери: Людмила, Тамара, Варвара и Надежда и, по всей видимости, почитался образ небесной покровительницы третьей из них, Варвары Андреевны Никольской (Прудковской) (1896 – 1976).

В 1988 году Орловский музей изобразительных искусств получил икону святой великомученицы Варвары в дар от искусствоведа Екатерины Андреевны Удальцовой-Древиной, внучки известной художницы-авангардистки Надежды Андреевны Удальцовой, уроженки г. Орла. Надежда родилась в семье орловского жандармского полковника Андрея Тимофеевича Прудковского (1854 – 1918). В семье было четыре дочери: Людмила, Тамара, Варвара и Надежда и, по всей видимости, почитался образ небесной покровительницы третьей из них, Варвары Андреевны Никольской (Прудковской) (1896 – 1976).

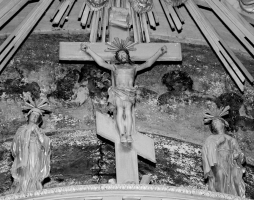

Скульптура Алтарных Преград XVIII – XIX Веков Из Фондов ОМИИ. Часть II. Загадки Атрибуции

- Информация о материале

В собрании Орловского музея изобразительных искусств хранится интересный экспонат, атрибуция которого оставляет ряд вопросов. Безусловно сакральное значение памятника, не вызывает сомнения его принадлежность к алтарной преграде. Но кто на ней изображен, еще предстоит выяснить.

В первой части цикла уже говорилось, что в эпоху Нового времени в России, в XVIII – XIX веках иконостасы часто завершались скульптурными изображениями Господа Саваофа или Распятием с предстоящими. Элементы иконостасной пластики XVIII – XIX веков зачастую интерпретировали произведения западной скульптуры.

Культовая скульптура (из композиции «Распятие с предстоящими»).

XIX в. Дерево, темпера. ОМИИ

Виртуальная выставка «Моревский - учитель Курнакова»

- Информация о материале

«Моревский - учитель Курнакова», виртуальная выставка одной картины народного художника СССР А.И.Курнакова (произведение из фондов Орловского музея изобразительных искусств)

«Моревский - учитель Курнакова», виртуальная выставка одной картины народного художника СССР А.И.Курнакова (произведение из фондов Орловского музея изобразительных искусств)

В 2006 году, в год 90-летнего юбилея народного художника СССР Андрея Ильича Курнакова, была основана Картинная галерея его имени. Уникальность галереи заключается в том, что она была открыта ещё при жизни художника, в специально построенном для этого здании. В разработке проекта и его реализации непосредственное участие принимал и сам Андрей Ильич.

В своё время Андрей Курнаков учился в 12-й орловской школе (ныне школа №32). Тайны искусства начали раскрываться перед ним в 5 классе, когда он познакомился со своим учителем рисования Николаем Николаевичем Моревским. Его портрет, помещённый уже признанным художником и педагогом Курнаковым в самом начале его галереи, и представляется вашему вниманию.

Виртуальная выставка произведение В. В. ОЛЕЙНИКОВОЙ «АНГЕЛОМ ХРАНИМЫЕ»

- Информация о материале

26 февраля отмечает свой юбилей талантливая орловская художница Валентина Васильевна Олейникова, — автор замечательных живописных произведений на шелке, выполненных в технике батик. Орловский музей изобразительных искусств сердечно поздравляет Валентину Васильевну с Днем рождения и желает ей новых творческих озарений, осуществления замыслов, крепкого здоровья и счастья!

26 февраля отмечает свой юбилей талантливая орловская художница Валентина Васильевна Олейникова, — автор замечательных живописных произведений на шелке, выполненных в технике батик. Орловский музей изобразительных искусств сердечно поздравляет Валентину Васильевну с Днем рождения и желает ей новых творческих озарений, осуществления замыслов, крепкого здоровья и счастья!

Виртуальная Выставка «Ко Дню г. Орла “Служение Отечеству. Святитель Филарет (Дроздов): Портрет Из Фондов Омии ”»

- Информация о материале

В синодальный период, время давлеющего светского, западного начала, жил и трудился выдающийся священнослужитель, просветитель, литератор и государственник, ставший крупнейшим деятелем в истории Русской Церкви, – Филарет Московский (1782 – 1867), причисленный к лику святых в 1994 году.

В синодальный период, время давлеющего светского, западного начала, жил и трудился выдающийся священнослужитель, просветитель, литератор и государственник, ставший крупнейшим деятелем в истории Русской Церкви, – Филарет Московский (1782 – 1867), причисленный к лику святых в 1994 году.

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ФОНДОВ ОРЛОВСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ «ЦВЕТЫ НА ФАРФОРЕ: МАЙССЕН». Часть II.

- Информация о материале

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ФОНДОВ ОРЛОВСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

«ЦВЕТЫ НА ФАРФОРЕ: МАЙССЕН». Часть II.

Чайная и кофейная посуда из фарфора оказалась наиболее предпочтительной для состоятельных европейцев. В отличие от металла фарфор способен дольше удерживать тепло, фарфоровую чашку легче держать в руке и её края не будут сильно обжигать губы. Широко распространившаяся среди европейской аристократии традиция употребления чая (а в конце XVIII – начале XIX вв. в Европу ввозился лишь дорогой чай элитных сортов) способствовала популярности чайных сервизов, и на Майссенской фарфоровой мануфактуре их стали производить в большом количестве.

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА ИЗ ФОНДОВ ОРЛОВСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ «ЦВЕТЫ НА ФАРФОРЕ: МАЙССЕН». Часть I.

- Информация о материале

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

ИЗ ФОНДОВ ОРЛОВСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

«ЦВЕТЫ НА ФАРФОРЕ: МАЙССЕН».

Часть I.

C момента зарождения европейского художественного фарфора и до наших дней одним из самых любимых и распространенных видов его живописного декора является цветочная роспись. Она преобладает и на предметах из небольшой коллекции отечественного и зарубежного фарфора в собрании нашего музея.

День рождения «Мастера», виртуальная выставка Картины «Сёстры» народного художника СССР А. И. Курнакова (произведение из фондов Орловского музея изобразительных искусств)

- Информация о материале

В своём многолетнем творчестве Андрей Ильич Курнаков неоднократно обращался к исторической и жанровой тематике, создал немало значительных произведений портретной живописи, получивших общественное признание, а также написал множество пейзажей.

В своём многолетнем творчестве Андрей Ильич Курнаков неоднократно обращался к исторической и жанровой тематике, создал немало значительных произведений портретной живописи, получивших общественное признание, а также написал множество пейзажей.

В 1999 году за произведения пейзажной живописи , он был награждён Союзом художников России премией имени И.И. Шишкина. Пейзаж для Андрея Ильича всегда имел особый смысл. Чаще всего он изображал свой родной и любимый Орловский край. Орловские пейзажи занимают весьма значительное место в его художественном наследии. Мастер считал, что изображая природу, можно глубже познать свою страну. А состояние души художника неразрывно связано с его отношением к своему Отечеству.

Виртуальная выставка «Цветы на фарфоре: Майссен». Часть III.

- Информация о материале

«Декоративная скульптурная группа из серии «Дети садовника».

Произведение декоративно-прикладного искусства из фондов Орловского музея изобразительных искусств.

В течение более чем 300-летней истории своего существования майссенский фарфор во все периоды декорировался не только плоскостными живописными изображениями цветочных мотивов, но и объёмными, лепными. Они эффектно располагались на всевозможных посудных формах, вазах, кашпо, прочих выпускавшихся здесь в изобилии предметах утилитарного назначения и играли немаловажную роль в декоративной пластике малых форм.

Скульптура алтарных преград XVIII – XIX веков из фондов ОМИИ. Часть 1

- Информация о материале

Церковное искусство Орловской губернии с XVIII по начало XX века развивалось в рамках общероссийских тенденций. Доминантой храмовых интерьеров в это время оставалась алтарная преграда, в состав которой теперь активно включались скульптурные изображения, как рельефные или образные, так и полнообъемные. Православные иконостасы, в рамках церковной традиции, могли иметь различные завершения: крест, композицию Распятия Христова или образ Господа Саваофа. Скульптурные группы Распятия с предстоящими обычно повторяли западные аналоги храмовой раскрашенной скульптуры.

Виртуальная выставка одной картины из фондов ОМИИ «Дети войны» Л.М. Алексеевой В рамках проекта «Без срока давности». В формате онлайн.

- Информация о материале

Когда началась война, орловской художнице Людмиле Михайловне Алексеевой было всего пять лет, но страшные годы навсегда врезались в память художницы. Во время оккупации она жила на улице Ленина,36 в старинном доме купца Ситникова. Картина «Дети войны», созданная в 2009 году - это автопортрет художницы с сестрой на фоне разрушенного после освобождения города Орла. Младшая сестренка Лида с игрушечным медвежонком в руках прячется за спину старшей сестры. По памяти художница воспроизводит двор, где когда-то жила их семья. На заднем плане полуразрушенные дома. Только дом, в котором жили девочки, уцелел. На картине четко выделены приметы военного времени: окна, заклеенные бумажными лентами, двор, покрытый битым кирпичом и кусок рельсы обвитый железной проволокой. Грустные лица сестренок худые и изможденные.

Когда началась война, орловской художнице Людмиле Михайловне Алексеевой было всего пять лет, но страшные годы навсегда врезались в память художницы. Во время оккупации она жила на улице Ленина,36 в старинном доме купца Ситникова. Картина «Дети войны», созданная в 2009 году - это автопортрет художницы с сестрой на фоне разрушенного после освобождения города Орла. Младшая сестренка Лида с игрушечным медвежонком в руках прячется за спину старшей сестры. По памяти художница воспроизводит двор, где когда-то жила их семья. На заднем плане полуразрушенные дома. Только дом, в котором жили девочки, уцелел. На картине четко выделены приметы военного времени: окна, заклеенные бумажными лентами, двор, покрытый битым кирпичом и кусок рельсы обвитый железной проволокой. Грустные лица сестренок худые и изможденные.

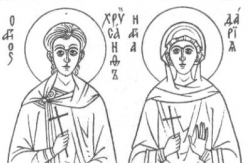

Дню защитника Отечества и международному женскому дню посвящается «Светочи верности и целомудрия, святые супруги Хрисанф и Дария. икона из фондов ОМИИ»

- Информация о материале

Хрисанф и Дария – римские святые III века, христианские мученики, почитаемые и православными, и католиками.

Хрисанф и Дария – римские святые III века, христианские мученики, почитаемые и православными, и католиками.

Хрисанф, родившийся в Александрии в семье сенатора Полемия, язычника по убеждениям, переехал с отцом в Рим. Получив начальное образование, он поступил учиться в философскую школу, где узнал о Евангелии и решил принять христианство. Хрисанф отыскал скрывающегося от гонений священника Карпофора, получил от него наставления в вере и крещение, после чего сам стал открыто проповедовать учение Христа.

Виртуальная выставка произведений орловского художника Валентина Васильевича Анисимова (1942—1988), к 80-летию со дня рождения

- Информация о материале

Виртуальная выставка произведений орловского художника Валентина Васильевича Анисимова (1942—1988), к 80-летию со дня рождения.

Виртуальная выставка произведений орловского художника Валентина Васильевича Анисимова (1942—1988), к 80-летию со дня рождения.

Виртуальная выставка: Первый тенор русской оперы Императорских театров

- Информация о материале

В журнале заседаний Орловской ученой архивной комиссии от 24 апреля 1898 года записано: «Поступило пожертвование в губернский музей от уроженца Орловской губернии артиста-певца Николаева Антона Николаевича: картин известных художников, книг и разных вещей – 250 экземпляров, а также 50 руб. на нужды музея. Постановлено: принести жертвователю искреннюю признательность и признать его почетным членом».

(Доклад комитета Орловского музея Орловской ученой архивной комиссии января 1899 // Труды Орловской ученой архивной комиссии. 1899 год. – Орел: Типография Зайцевой, 1899. – Вып.1 – С. 21).

- Проект «Городские артефакты. Орёл-Нокиа. Совместная выставка произведений художников городов Нокиа и Орла» /Projekti ”Orjolin ja Nokian. Kaupunginmaisemat. Ystävyyskaupunkien Orjolin ja Nokian taiteilijoiden teosten yhteinen näyttely”.

- Виртуальная панорамная Выставка "Русская деревня, в искусстве XX века" из фондов ОМИИ

- Виртуальная панорамная Выставка "Отчий дом" деревня в творчестве орловских художников из фондов ОМИИ

- «Русские православные храмы в пейзажном наследии А.И. Курнакова», посвящённая 105-летию со дня рождения Народного художника СССР А.И. Курнакова.

- ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА «А.А. ПУПАРЕВ (1880-1962). ЧАСТЬ III. ЛИСТ ИЗ СЕРИИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ К УЗБЕКСКИМ СКАЗКАМ ИЗ ФОНДОВ ОМИИ».

- Роман «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского в иллюстрациях заслуженного художника РСФСР С.С.Косенкова.

- Виртуальная выставка «Андрей Аркадьевич Пупарев (1880-1962). Часть II.

- Виртуальная выставка «Андрей Аркадьевич Пупарев (1880-1962). Часть I.

- «Онлайн-панорама графических работ народного художника СССР А. И. Курнакова, созданных для диорамы «Прорыв обороны немецко-фашистских войск на Орловском плацдарме в июле 1943 года». Филиал ОМИИ Картинная галерея народного художника СССР А. И. Курнакова».

- Виртуальная выставка «Память о войне». К 75-летию Великой Победы Живопись, графика, скульптура и декоративное искусство. (из фондов музея)

- Панорама. ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «БУНИНСКИЙ» в экспозиции Филиала "ОМИИ" "Мастерской народного художника СССР А.И. Курнакова"

Страница 1 из 2

.thcr.272x388.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)