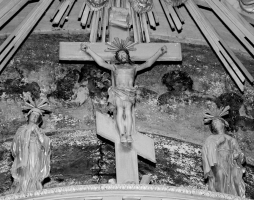

Церковное искусство Орловской губернии с XVIII по начало XX века развивалось в рамках общероссийских тенденций. Доминантой храмовых интерьеров в это время оставалась алтарная преграда, в состав которой теперь активно включались скульптурные изображения, как рельефные или образные, так и полнообъемные. Православные иконостасы, в рамках церковной традиции, могли иметь различные завершения: крест, композицию Распятия Христова или образ Господа Саваофа. Скульптурные группы Распятия с предстоящими обычно повторяли западные аналоги храмовой раскрашенной скульптуры.

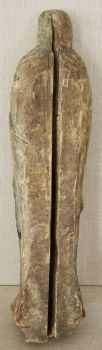

Фонды Орловского музея изобразительных искусств хранят несколько подобных скульптур, венчавших иконостасы XVIII и XIX века. К ним относятся фигура, несомненно, входившая некогда в композицию «Распятие с предстоящими», созданная, по-видимому, в XIX-м столетии и условно названная в музейных документах «ангелом». О том, что это не могло быть изображением ангела, говорит даже отсутствие следов вероятных крыльев; кроме того, вполне определенные позы и жесты ангелов в иконостасных композициях не соответствуют нашему памятнику.

Скульптура из фондов ОМИИ (С-88) изображает Деву Марию, по всей видимости, она входила в состав иконостасного «Распятия с предстоящими» одной из орловских церквей. Это предположение подтверждает, прежде всего, характерная композиция, в центре которой располагалось резное же Распятие.

Дева Мария канонически изображалась по правую руку Спасителя, фронтально или вполоборота к Нему, с молитвенно сложенными руками, склонив главу или, как в нашем случае, подняв ее в направлении лика Христа. Соответственно Иоанн Богослов занимал место по левую руку Спасителя. Евангельский текст гласит: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Же́но! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19:26 – 27). Фигура Богоматери из ОМИИ фронтальна, голова приподнята и слегка повернута влево – в направлении Распятия, ладони полусогнутых рук молитвенно сложены на уровне груди.

Дева Мария канонически изображалась по правую руку Спасителя, фронтально или вполоборота к Нему, с молитвенно сложенными руками, склонив главу или, как в нашем случае, подняв ее в направлении лика Христа. Соответственно Иоанн Богослов занимал место по левую руку Спасителя. Евангельский текст гласит: «Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Же́но! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе» (Ин. 19:26 – 27). Фигура Богоматери из ОМИИ фронтальна, голова приподнята и слегка повернута влево – в направлении Распятия, ладони полусогнутых рук молитвенно сложены на уровне груди.

При высоко поднятом подбородке Богоматерь чуть опускает глаза. Очерченные тонкой кистью глаза и брови придают лику ощущение эмоциональной напряженности, восходящей к традиции XVIII века.

Голова, плечи и руки Девы Марии покрыты длинным мафорием охристого оттенка. Скульптура выглядит несколько архаично, в духе барокко, ввиду утяжеленных пропорций фигуры, пластичных, сильных и упругих линий контура и складок, уверенной лепки укрупненных объемов, яркой подрумянки, характерной «улыбки» приоткрытых уст и даже подводки «ресничек», наконец, массивных, ярко-красных, условно переданных туфель.

Скульптура раскрашена темперой по левкасу. Лицо, шея и кисти рук светло-телесного оттенка. По довольно полному, грушевидному лицу, с одутловатыми щеками и рельефным подбородком, разлит румянец.

Скульптура раскрашена темперой по левкасу. Лицо, шея и кисти рук светло-телесного оттенка. По довольно полному, грушевидному лицу, с одутловатыми щеками и рельефным подбородком, разлит румянец.

Хитон собран на поясе, образуя складки с напуском, из-под него выступают довольно крупные носки туфель, сохранившие следы красной краски. От пояса вниз идут рельефные симметричные складки. Холодные оттенки на мафории и хитоне почти стерты, в нижней части скульптуры красочный слой утрачен вместе с грунтом.

Атрибуцию данного памятника как элемента иконостасной композиции «Распятие с предстоящими» подтверждает и размер скульптуры, высотой до 1 м, и отсутствие грунта и окраски со стороны спины, где через всю фигуру прорезан глубокий вертикальный желоб для крепления, а также наличие характерного фрагмента деревянного крепления в нижней части.

Атрибуцию данного памятника как элемента иконостасной композиции «Распятие с предстоящими» подтверждает и размер скульптуры, высотой до 1 м, и отсутствие грунта и окраски со стороны спины, где через всю фигуру прорезан глубокий вертикальный желоб для крепления, а также наличие характерного фрагмента деревянного крепления в нижней части.

Надо полагать, что рассмотренная скульптура, поступившая в ОМИИ в 1984 году, выполняла свою функцию иконостасной пластики вплоть до октябрьского переворота 1917 года с последующим закрытием и разорением церквей, вследствие чего и оказалась в музейном собрании.

Примечательно, что центральная фигура аналогичных композиций Распятия с предстоящими зачастую утрачена или существенно повреждена, что, в частности, и приводит к ошибочным атрибуциям.

Фонды Орловского музея изобразительных искусств позволяют прикоснуться к малоизученной истории церковного искусства России Нового времени и по-новому увидеть привычные орловские храмы.

Т.В. Лазарева, кандидат искусствоведения.

.jpg)

.jpg)

.jpg)